Alors qu’une dizaine d’Etats membres de l’UE s’étaient engagés(?) à accueillir 1 500 mineurs non accompagnés des camps grecs, Le Luxembourg en a accueilli 12 le 14 avril, l’Allemagne 50 autres le 18 avril.

Alors qu’une dizaine d’Etats membres de l’UE s’étaient engagés(?) à accueillir 1 500 mineurs non accompagnés des camps grecs, Le Luxembourg en a accueilli 12 le 14 avril, l’Allemagne 50 autres le 18 avril.

Der Standard 7. April 2020 : Erste Flüchtlingskinder kommen aus Griechenland nach Luxemburg

Die Reise von zwölf unbegleiteten Minderjährigen soll für andere EU-Länder eine Vorbildwirkung haben

Communiqué du gouvernement (avec photos) 14 avril 2020 : Arrivée de 12 mineurs non-accompagnés depuis la Grèce dans le cadre d’une relocalisation

Reportage de l’Arrivé dans le journal RTL télé du 14 avril 2020

RTL today 14 april 2020 : Luxembourg to welcome 12 refugee children this Wednesday

Chronicle 15 april 2020 : 12 Unaccompanied Minors Arrive from Greek Islands for Refugee Status in Luxembourg

tageblatt 15 avril 2020 Un petit pas en avant qui donne l’exemple: Douze mineurs de camps grecs arrivent au Luxembourg

Prise de position commune des ministres grec et luxembourgeois de l’asile

Zeit online 15. April 2020 : Jean Asselborn appelliert an andere EU-Staaten, Minderjährige aus den griechischen Flüchtlingslagern aufzunehmen. Die ersten haben Luxemburg bereits erreicht.

RTL radio 15. Abrell 2020 Tëscheruff vum Nadine Gautier

Kommentaren iwwer d’Aktioun vum Jean Asselborn

D’Kommentare virun allem op de sozialen Netzwierker iwwert déi 12 Flüchtlingskanner sinn ënnerierdesch, egoistesch, rassistesch an oniwwerluecht. Si weisen, datt et esou munchem Erwuessenen u Verstand a Matgefill feelt. Dat mengt d’Nadine Gautier a sengem Tëscheruff.

Interview von Jean Asselborn im Deutschlandfunk 16. April 2020 : « Flüchtlinge in Griechenland: Kinder nicht auf den Müllhalden verkommen lassen »

Luxemburger Wort 16. April 2020 : Luxemburg nimmt zwölf minderjährige Flüchtlinge auf „Ein schöner Tag“

Am Ende ging alles sehr schnell. Das Flugzeug der Aegean Air setzte eine halbe Stunde früher auf der Piste auf als geplant. Aufmerksam verfolgt wurde die Landung auf dem ansonsten menschenleeren Flughafen von zahlreichen Journalisten, darunter viele Medienvertreter aus dem Ausland.Außenminister Jean Asselborn (LSAP) nahm die zwölf jungen Passagiere persönlich in Empfang: „Die Jugendlichen haben ein Recht auf ein sicheres und anständiges Leben, ohne Angst und ohne Hunger. Sie haben ein Recht, in Frieden zu leben“, so der Minister gestern unmittelbar nach der Ankunft der minderjährigen und unbegleiteten Flüchtlinge, die monatelang in den Flüchtlingslagern auf den Inseln Lesbos, Chios und Samos festsaßen. Die elf Jungen und das Mädchen sind zwischen elf und 16 Jahre alt, zehn Jugendliche stammen ursprünglich aus Afghanistan, zwei aus Syrien.

Nachdem sich die Situation in den Camps über die Wintermonate dramatisch

verschlechtert hatte, hatte Asselborn bereits am 13. März einen Appell an die EU- Mitgliedstaaten gerichtet, um zumindest die Kinder aus den Lagern herauszubekommen. Jedes Land solle pro 500 000 Einwohner zehn minderjährige Flüchtlinge aufnehmen, so sein Vorschlag. Zwar hatten einige Länder, darunter Deutschland, Frankreich und Portugal, Hilfe versprochen, doch dann setzte die Corona-Krise dem Vorhaben ein jähes Ende.

Jean Asselborn war daher gestern sichtlich zufrieden, dass es doch noch geklappt hat, und sprach von einem „schönen Tag für Luxemburg“, aber auch für die gesamte EU. Die Union habe sich in den vergangenen Monaten und Jahren in der Migrationsfrage wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert: „Europa hat nicht immer in der Champions League gespielt.“ Wenn Luxemburg nun zwölf junge Flüchtlinge aufnehme, werde Europa dadurch zwar noch nicht besser. Es zeige aber, dass die EU immer noch ein Friedensprojekt ist und dass die Solidarität spielt. Man dürfe Länder wie Griechenland oder Italien, die in der Migrationsfrage in der ersten Reihe stehen, nicht allein lassen, forderte der Minister. Er hofft nun, dass andere EU-Länder dem luxemburgischen Beispiel folgen und ebenfalls unbegleitete Kinder aus den überfüllten Flüchtlingslagern aufnehmen.

Weiterreise in den Norden

Nach ihrer Ankunft wurden die zwölf Jugendlichen per Bus in den Norden des Landes gebracht. Die Caritas hat dort eigens für sie ein Haus angemietet, in dem sie zusammen wohnen können und wo sie bis auf Weiteres rund um die Uhr professionell betreut werden.

Caritas-Präsidentin Marie-Josée Jacobs sprach von einer Herausforderung, „die wir aber gerne annehmen, weil die Kinder auf der Flucht und in den Lagern Schreckliches erlebt haben“. Für die Caritas sei es daher das Normalste der Welt, die zwölf Minderjährigen aufzunehmen und sich um sie zu kümmern. Es sei wichtig, dass die Jugendlichen nicht erneut auseinandergerissen werden, sondern dass alle zusammen in einem Haus wohnen können. Ein wichtiger Schritt sei die Ausbildung. Wenn alles klappt, sollen sie im Herbst eingeschult werden. Zunächst müssen sie aber 14 Tage in Quarantäne verbringen, für den Fall, dass sie sich trotz eines negativen Tests vor der Abreise doch noch mit dem Corona-Virus infiziert haben.

Ausgesucht wurden die Kinder übrigens von dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Luxemburg selbst hatte keinerlei Einfluss auf das Auswahlverfahren. Da es sich bei den Jugendlichen nicht um Waisen handelt, haben sie das Recht auf Familienzusammenführung, so wie dies im Asylgesetz vorgesehen ist.

Das UNHCR war zusammen mit der griechischen Regierung und der Internationalen Organisation für Migration maßgeblich daran beteiligt, dass die Flüchtlinge die griechischen Lager im Rahmen des Relocation-Programms verlassen konnten.

Die Aktion stieß übrigens europaweit auf ein positives Echo. Sowohl die für Immigration zuständige EU–Kommissarin Ylva Johansson als auch die Kommissarin für Menschenrechte des Europarats, Dunja Mijatovic, begrüßten, dass Luxemburg als erstes europäisches Land minderjährige Flüchtlinge aus Griechenland aufgenommen hat.

Kommentar von Tom Haas im tageblatt 16. April 2020 :

Pissen in den Ozean

Kommentar Die Heldentaten des Jean Asselborn

Zwölf Kinder hat Luxemburg aus den provisorischen Flüchtlingslagern auf den Ägäischen Inseln gerettet. Zwölf Kinder von ge-

schätzten 5.200, die zurzeit ohne ihre Eltern oder Angehörigen in katastrophalen Zuständen ein unsicheres Dasein fristen und Angst vor Ausbeutung und Menschenhändlern haben.

Es ist schön, dass dem luxemburgischen Außenminister, dem Doyen der europäischen Diplomatie, das Wohl dieser Kinder am Herzen liegt. Es erfüllt einen als Luxemburger bisweilen sogar mit so etwas wie Stolz, dass unsere Politiker in der Hinsicht nicht der Verheißung des Populismus anheimfallen, die in anderen Ländern der Union auf fruchtbaren Boden fällt. Aber ganz ehrlich: Die Leistung ist bescheiden – und die Inszenierung als heldenhafter Retter schmeckt angesichts der erdrückenden, nackten Zahlen bitter.

Jean Asselborn, das fleischgewordene schlechte Gewissen der europäischen Wertegemeinschaft, empfängt die Kinder am Findel zum Fototermin. Kinder, die keine Zeit hatten, anzukommen, sich zu waschen, etwas zu essen, etwas Ruhe in der fremden Umgebung zu finden. Nein, sie müssen zuerst vor die Kamera, damit die Bilder in der Zeitung landen. Man kann Menschen auch für den guten Zweck instrumentalisieren, die hehre Absicht macht den Vorgang keinen Deut besser. Und ja, natürlich sind auch die anderen europäischen Länder in der Verantwortung, zu helfen. Und zwölf Kinder von 5.200, das ist nicht, wie der Pressesprecher verkündete, „die Vollendung einer Umsiedlungsaktion, die als Antwort auf den Solidaritätsaufruf der Griechischen Republik durchgeführt wurde“. Es ist ein Pissen in den Ozean – es fällt nicht weiter ins Gewicht.

tageblatt 18. April 2020 : Adé Tristesse , Gemeinde Clerf beherbergt die zwölf Flüchtlingskinder

Spiegel online 18 April 2020 : « Hier besteht jede Art von Gefahr »

Luxemburg hat zwölf Kinder aufgenommen, etwa fünfzig sollen am Samstag in Deutschland landen. Im griechischen Flüchtlingscamp Moria warten immer noch Hunderte Kinder und Jugendliche darauf rauszukommen. Video

Alors qu’une dizaine d’Etats membres de l’UE s’étaient engagés(?) à accueillir 1 500 mineurs non accompagnés des camps grecs, Le Luxembourg en a accueilli 12 le 14 avril, l’Allemagne 50 autres le 18 avril.

Alors qu’une dizaine d’Etats membres de l’UE s’étaient engagés(?) à accueillir 1 500 mineurs non accompagnés des camps grecs, Le Luxembourg en a accueilli 12 le 14 avril, l’Allemagne 50 autres le 18 avril.

Een Dag am Liewe vun engem Volontaire

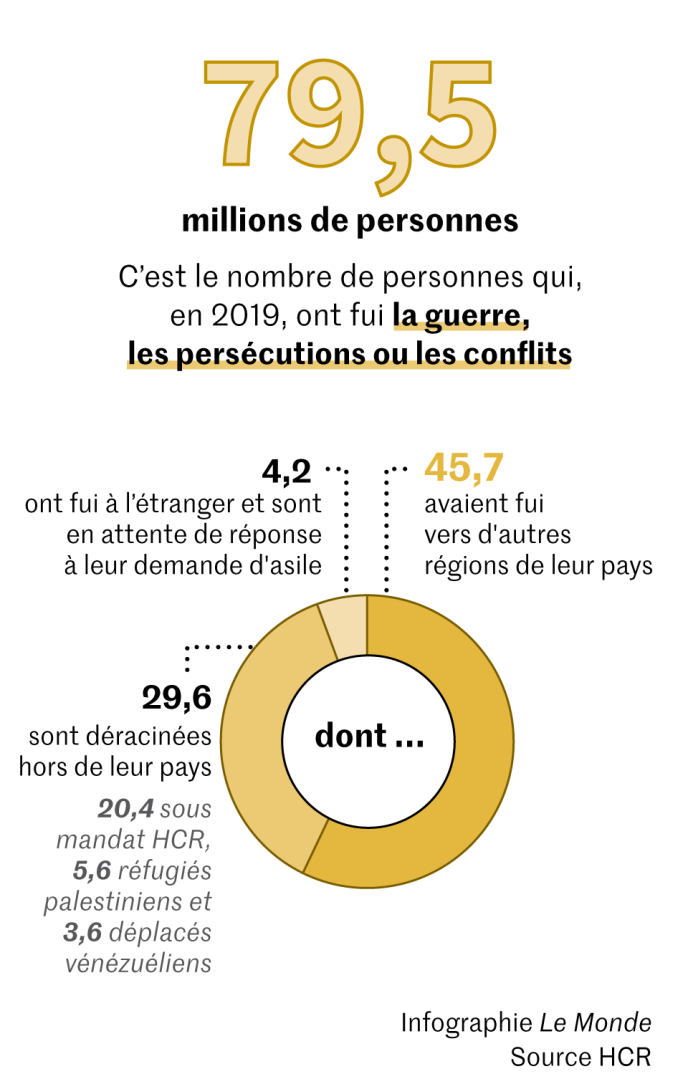

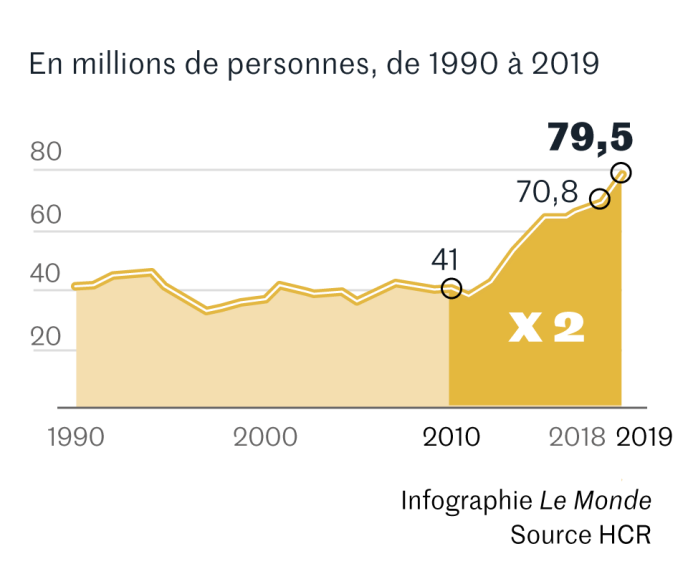

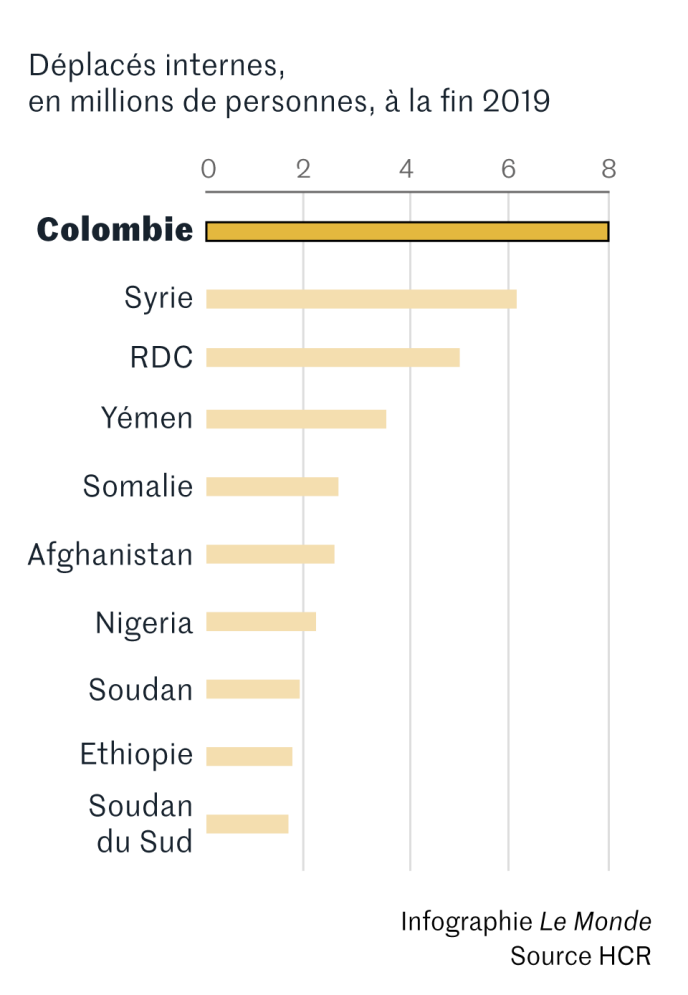

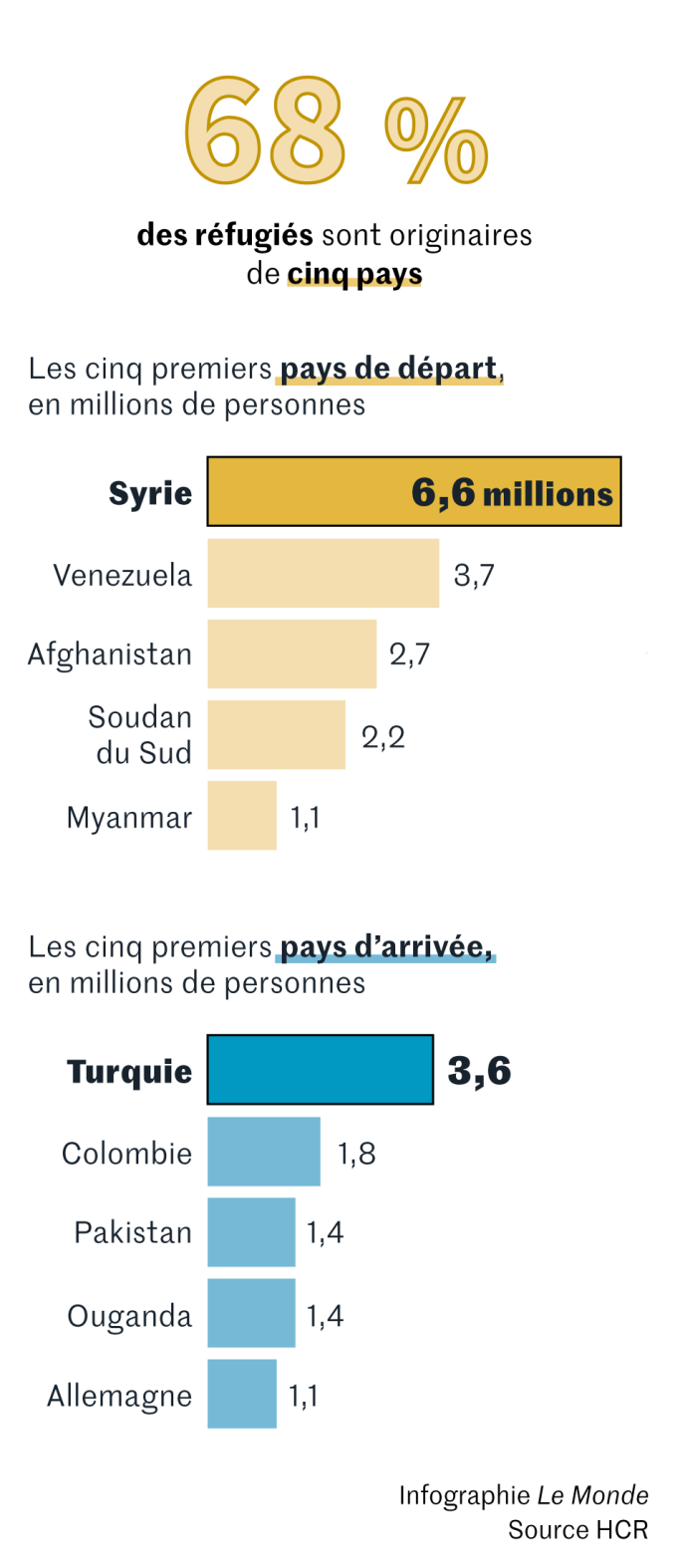

Een Dag am Liewe vun engem Volontaire Qui dit réfugié dit migration forcée provoquée presque toujours par des guerres et des persécutions. En tant que sociétés prospères et respectueuses des droits humains, nous avons un devoir d’accueil.

Qui dit réfugié dit migration forcée provoquée presque toujours par des guerres et des persécutions. En tant que sociétés prospères et respectueuses des droits humains, nous avons un devoir d’accueil. RTL télé 5. März 2020

RTL télé 5. März 2020 Grousse reportage op

Grousse reportage op  Filippo Grandi spricht im Interview über die Zustände in Flüchtlingslagern und erklärt, warum er Kontakt zu Unternehmen wie Lego und Ikea sucht.

Filippo Grandi spricht im Interview über die Zustände in Flüchtlingslagern und erklärt, warum er Kontakt zu Unternehmen wie Lego und Ikea sucht.